最近よく聞く流行りのワード「多様性」「自分のやりたいことをやればいい」「自分を大切にしましょう」など・・・。こどもの教育でも、「こどもの意志を大切にしましょう」「こどもが言ったこと、やったことを親や教師が否定しないようにしましょう」といった論調がよくみられる。これらの言葉は確かに正しいと思う部分もあるのだが、この言葉の内容の本質を観ずに、都合のよい表面だけを切り取って理解されていることが多いのではないか。

平気で嘘をつくこどもたち

こどもを指導していて、近年すごく気になっていたのが、何か自分悪かったときに素直に「ごめんなさい」と言えるこどもがとても少なくなっているということ。そして、自分の悪かった部分を正直に言えずに嘘やごまかしを平気でいうこどもが多いということである。嘘をついて自分の失敗をごまかしてしまうのは人間の弱さで誰でもあることだとは思うが、その場を教師が見ているのをわかっているにも関わらず平気で「やっていない」「いってない」といったりするなど、あまりにも恥ずかしげもなく嘘をつくのが気になるのだ。

なぜ嘘をついてはいけないのか

「なぜ嘘をついてはいけないのか」は、道徳の題材でもよく出てくるテーマ。だいたい授業の流れとしては「あなたは嘘をついたことがありますか?」という問いから始まり、みんな嘘をついた経験があることを確認し、嘘には「ついて良い嘘」と「ついてはダメな嘘」があって世の中で皆がそれを使い分けていることを知り、その後「ついていい嘘」と「ついてはいけない嘘」の違いを考え話し合う。「相手を喜ばせる嘘なら、ついてもいい」「場の空気をなごませる嘘だったらいい」「自分の罪を逃れるための嘘はだめ」「相手を傷つけてしまう嘘はだめ」 こどもから出る意見はこんなところか。

このような授業では、「人間は嘘とうまく共存しているが、ついてよい嘘と悪い嘘があり、どれがよくてどれが悪いかは人それぞれの価値観(多様性)なので正解はないよね。だから自分でしっかり考えましょう。」という流れ。そして教師は生徒から出た意見を受けとめ、黒板にただ書いていく。自分の意見は言わない・・・。なぜ教師は意見を言わないのか。それは生徒をその方向に誘導することになるから・・・。正解のない内面の価値観を生徒同士が議論して、教師が正解を伝えないのが良い授業、そんな流れを研究授業では指導主事も求めているし、多くの教師もそう思っている。

「嘘をつくことは悪くない」と教える道徳

しかし、この授業でこどもは「嘘」について果たしてどういう認識を持つのだろうか。「嘘は自分だけではなくみんながついている」「嘘は悪いばっかりじゃない」「嘘が悪いかどうかを決めるのは自分」そんな自分に都合のよい捉え方をする子も結構いるのではないかと思うのは自分だけ?そしてこのような世の中の空気が「バレバレの嘘」を恥ずかしげもなく、平気でつく人間を大人も含め量産してはいないか。

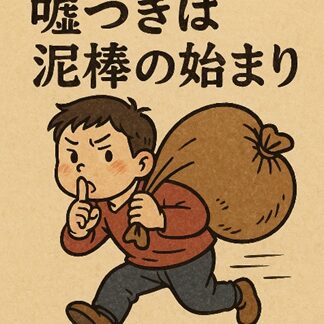

「嘘つきは泥棒の始まり」という言葉が持つ意味

「嘘つき」と「泥棒」に共通していることは何か。それは自分の利益のために、他人を陥れる行為であるということではないか。日本人の使う「嘘」という言葉は、もともと単純に「事実と異なることを相手に伝えること」ではなく、相手を騙したり欺いたりする(自分の利益のために相手に誤解させる)意味を含んでいるので、「嘘をついてはいけない」というのが社会のルールであるということを教えるのが本当の道徳なのではないか。

「嘘をついてもいいか、悪いかは正解はなく自分が決める」のではなく、嘘をつくことは社会では許されるものではなく、人として恥ずかしいことで、人間というものはみんな自分を守るために嘘をつきたくなる弱さを持っているが、それを自分の理性と道徳心でそれと対峙し、打ち勝つことが人の道(道徳心)であるということを教えるのがこどもたちに本当に必要な道徳の授業なのではないか。

結果として人を救うことになるなら嘘をついてもよいとする考えを、都合主義として徹底的に批判し、善悪は人の理性に従うべきで、結果や都合によって変化するものではないと主張したドイツ観念論の哲学者カントや、「至誠天に通ず」の言葉を残した孟子の存在を教え、己の誠を貫いた吉田松陰や西郷隆盛、土方歳三などの人物の生き方を題材に嘘をつくのは人として恥ずかしいことであると教師が教え諭す道徳の授業を教員として自分の「誠」を貫き行ったら、きっと指導主事に最悪の授業と怒られるのだろう(平教員の役職名は「教諭」なのに)。でも自分たちが死んで150年後にこのようなことが学校で教えられていると知ったら「誠」を旗印に幕末を生きた新撰組の近藤勇や土方歳三も怒ると思うのだが・・・。