ボーナス支給日に思うこと

昨日、6月30日は、国家公務員をはじめ、各地方の多くの公務員のボーナス支給日であったらしい。国家公務員の一般職の平均支給額(33歳)は昨年夏より4.7%増えて、約70万円だそう。でもきっとこれは額面上の数字で、今までの自分もそうだったが税金と社会保険料で3割ちかく天引きされるので実質は50万くらいか。普段の月々の給料は明細とかよく見ないが、さすがにボーナスの時は「今回はいくらなのかな」と見るので、このときに税金と社会保険料でこんなに取られてるんだという思いを持ったものだが、今年度からは天引きではなく、自分で納付するのでより税の重みを実感する。

税をたくさん納めたゼイ(おやじギャグ)

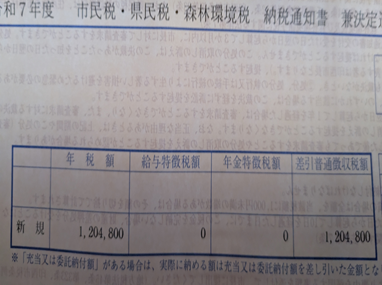

「退職したら最初の年に税金がたくさんきて驚くよ」とは云われていたが、3月に確定申告した分を4月に245万円を納付していたので、それですべてかと思っていたら、6月は住民税の納付書が送られてきて、その額は120万4800円也。この前、納付したばかりなので、自分の場合、ボーナスが入らないどころか、だいぶマイナスである・・・。4月以降、金融所得税もウン十万円納めているので、結構、税の重みを実感。自分の場合、勤労所得以外の収入もあったのもあるが、4月以降で400万円も税を納めていて、あまりの税負担の重さに呼吸困難で「ゼエ、ゼエ」しそうな感じ。

今の課税制度でやっていけるのか

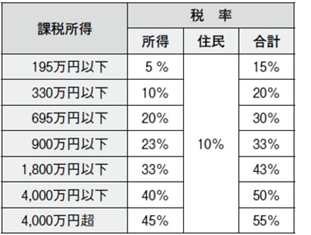

住民税は一律、所得の10%が課されるが、所得税は累進課税といって、所得が増えるほど税率が高くなる仕組みで所得が900万円以上になると33%、1800万以上で40%、4000万を超えると45%まで税率がアップする。こうなると住民税を合わせ収入の半分以上が税金になる。ちょっと、取られ過ぎな感じもするのだが・・・。

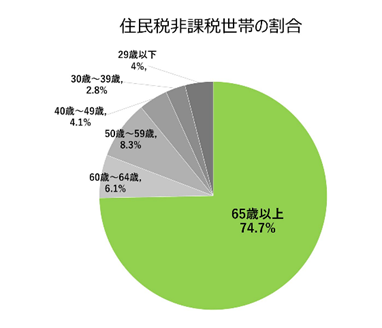

一方、所得税の税率が一番低いのが、所得が195万円以下の場合で5%。住民税は所得が103万円までが非課税なのだが、驚いたことに、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、日本の総世帯の約4分の1が住民税非課税世帯だ。そして住民税非課税世帯の約75%が年金生活者世帯である。今後、高齢化社会はますます進展し、高齢者の年金生活者の非課税世帯の割合は増え、少子化によって労働人口はますます減るので、労働者の勤労所得に対する税負担と社会保障負担は今後、もっと増えるのは自明の理。少子高齢化で本当に今後やっていけるのか日本・・・。7月20日には参議院選挙があるが、各党の政策をみても、具体性にかけ、日本の将来像が見えてこない・・・。将来、誰がどう税を負担するのか議論して各党に政策をはっきりと打ち出してほしいところなのだが、選挙のときは口当たりのいいことしかいわないんだよね・・・。でも労働者が真面目に働くのがバカバカしくならないようにはしないといけません。勤労者のみなさんの日々の労働に感謝する今日この頃です・・・。