ドン・キホーテ人気恐るべし

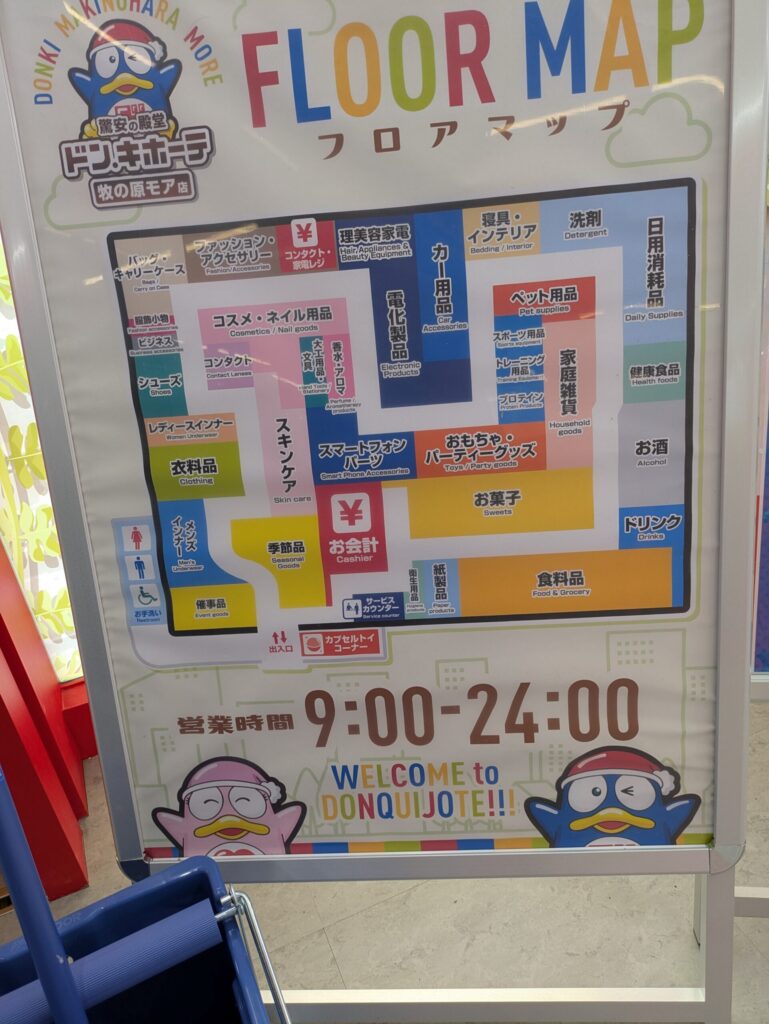

6月10日(火)の9:00に印西牧の原駅のそばの牧の原モアの敷地内にドン・キホーテが新規開店した。土砂降りの雨の中だったが、ちょっと行ってみようと、昼過ぎに車で足を運んでみたのだが、混雑のために店内の入店規制をしていて店の入り口前からずらっと列が並んでいる。これはちょっと無理と思い、夜に出直すことにする。21:00過ぎくらいに行ってみると、やはり店の前に行列ができている。ドン・キホーテ恐るべし・・・。そんな入店に並ぶほどの安売りをしていたのだろうか。開店の目玉に備蓄米が売られるのではないかと云われていたが、売ってなかったみたいだし。自分は並ぶまでのガッツがなかったので結局この日は入店できず。翌日は並ばずに入店できたが、それなりに混んでいる。ちなみに牧の原モア店のプロテェインの自動販売機は日本初らしい。やはり驚安の殿堂ドンキをみんな待っていたのか。ドンキの株を買ってみようかな・・・。

ドンキ吉田社長の提言

ドンキホーテを運営するPPIHの吉田社長は、5月に小泉農水相に米の流通に関する意見書を提出し、米の流通はJAが実質的に取り仕切っていて新規参入が難しいことや生産者から小売店の間に多数の問屋が入っていることが米の価格の高騰につながっていることなどの問題点を指摘した。JAや問屋も色々反論はしているが、昨年ちょっと猛暑で米の収穫量が少なくなり、インバウンドの需要が増えたくらいで、倍以上の値段になっているということは、誰かが大きな利益を得ていることは間違いない。米の流通については制度の改善が必要で、その点について切り込んだ吉田社長の発言はナイスだった。

小泉進次郎は現代の「米将軍」になれるか

江戸時代は全人口の80%以上が百姓であり、その百姓が納める年貢の米が経済の中心でった。江戸時代も米の価格の安定は幕府の重要な問題であり、享保の改革で有名な徳川吉宗は、在任中、ずっと米の価格に翻弄され続け、この対応に追われたことから「米将軍」とあだ名されている。江戸時代の三大飢饉と云われている「享保の大飢饉」「天明の大飢饉」「天保の大飢饉」ではそれぞれ大量の餓死者が出ているので、現在の米問題とは次元が違うかもしれないのだが、米の買い占めを行っている商人の蔵を襲う打ちこわしが多く発生するほどであった。凶作になれば米の供給量がタダでさえ少なくなって、食べることができない人がいるのに、商人は買い占めを行うのである。これは商売の側面からすれば当たり前で、供給が少ない時に多く買い占められれば、売れ残ることはないし、米の価格も必ず上がるので多くの利益を出すことができる。ただ倫理的には、社会で多くの餓死者が出ている状況なのだから、倉庫に貯めこんである米を貧しい人に無料で施すとか、安く販売するとかするのが人の道だが、商売である以上、これはできないのだ。これは現在でも変わらない。江戸時代も現在の備蓄米と同じ「囲米の制」を松平定信が寛政の改革で行うようにしたのだが、その後の飢饉でも、この囲米が渡るべき人に渡らず、結局餓死者を多数出している。今回の令和の米騒動でも、基本的なシステムは変わっていない。「歴史は繰り返す」である。その意味で消費者に安い米を届けるために利益度外視で、備蓄米の随意契約にいち早く応募したイオンやヨーカ堂、ドンキ、アイリスオーヤマ、楽天などの企業判断には価値がある。需要と供給の原理からすれば、供給が少なくなれば価格は上昇し、その利益をねらって米の出し惜しみが起こり価格が更に高くなるのは歴史が証明している。主食である米くらいは、完全に市場原理に任せるのではなく、政府が備蓄米を活用して供給量をコントロールし、価格を管理して販売するようにしたらよいのではないか。大変だが、小泉農水大臣に現代の「米将軍」になってほしい!がんばれ小泉進次郎!