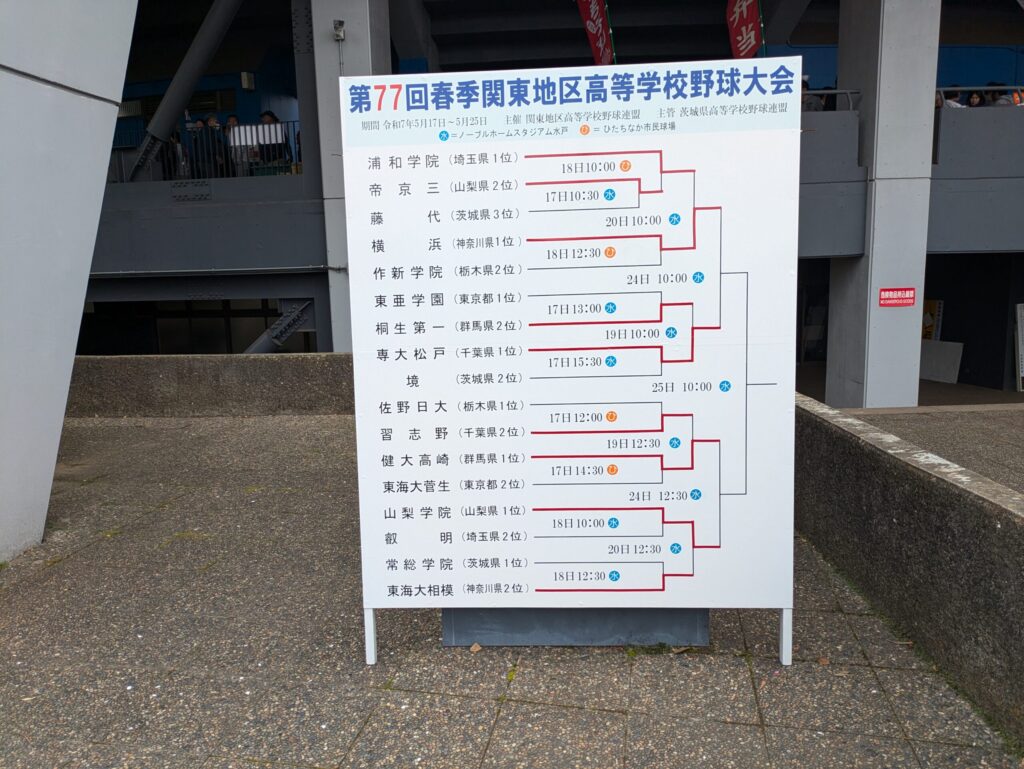

今週火曜日に関東大会の準々決勝を見に行ったばかりなのだが、この日行われる準決勝の専大松戸と横浜の試合を見たい気持ちがふつふつとわいてきて、今週2度目の水戸へ。これまで公式戦27連勝をしていた春の選抜甲子園大会の覇者、横浜高校を専大松戸が4-3で破り大金星を挙げた。横浜のプロ注織田翔希君の150km台のストレートを見事に捉えタイムリーを打った土田悠翔君、素晴らしかったバッティングでした。自分のこの試合の熱盛は、専松のショート宮尾日色君の8回の守備。4-3の1点差で迎えたこの回、専松は2アウト1.2塁で二遊間のショートゴロを宮尾君がはじいてしまい、2アウト満塁の大ピンチに。この試合の山場であったが、この場面で横浜のとっておきの代打、野中蓮珠君の打った痛烈なあたりがまたショートへ。「あっ」と思ったが、この強いハーフバウンドの難しい打球に対し宮尾君が正面にしっかり体を入れアウトにした。監督からしたら、ミスがあった後、気持ちが入ったプレイでそれを取り返してくれる選手は試合で信用できる選手なのです。その前のエラーを取り返してやろうという気持ちが見えた魂の入った素晴らしいプレイでした。

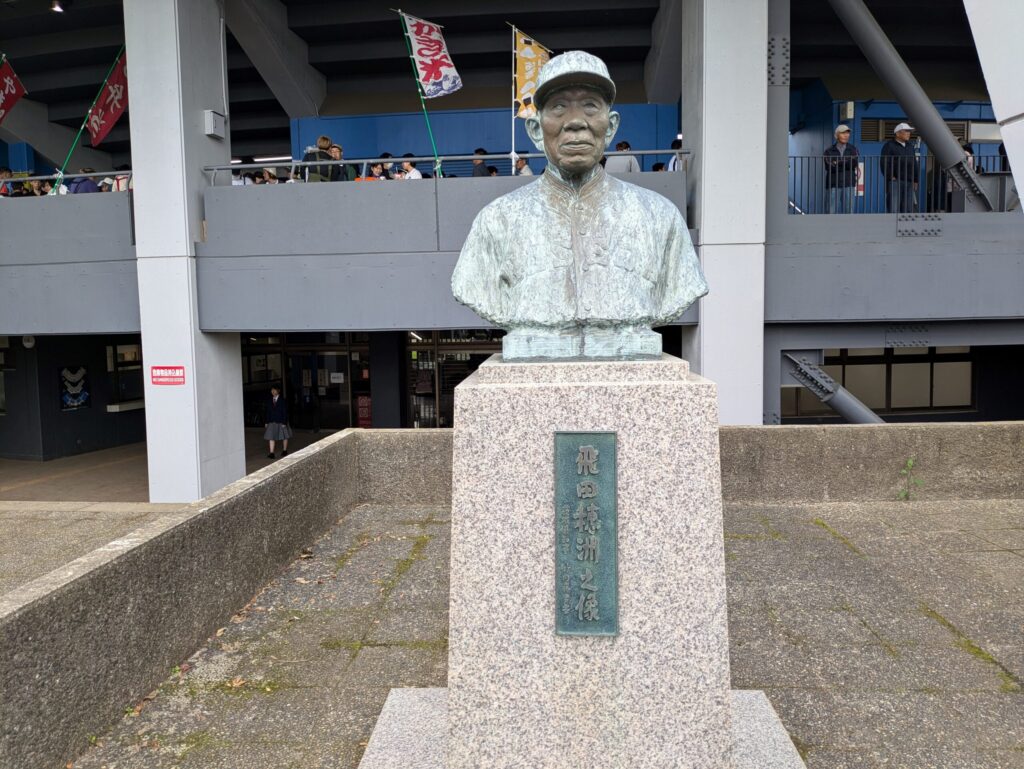

日本学生野球の父 飛田穂洲

ノーブルホームスタジアム水戸(水戸市民球場)で飛田穂洲先生の銅像を発見。飛田穂洲は早稲田大学野球部の初代監督で、学生野球の父とも呼ばれる日本の野球草創期に活躍した水戸一高出身の人物である。この飛田穂洲の言葉で有名なのが「一球入魂」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 より

一球入魂(いっきゅうにゅうこん)は、野球に取り組む姿勢を穂洲が表した言葉である。 西洋伝来のスポーツであるベースボールを、穂洲は日本発祥の武道に通じる「野球道」と捉え、試合よりも練習に取り組む姿勢を重要視し、学生野球は教育の一環であると説いた。また、試合でいかなる状況においても実力を発揮しうるために、練習では常に最善をつくすべしという「練習常善」の言葉を作り、過酷な猛練習の末に真の実力が備わると説いた。こうした考えの背景には早慶の台頭前に全盛期を誇っていた一高の存在(晴雨寒暑にかかわらず、あたかも修行のごとき厳しい練習をしていた)と、「知識は学問から、人格はスポーツから」と説いていた早大野球部長安部磯雄の影響が大きい。穂洲の評論は日本の野球指導者・ジャーナリストたちの間で長い間教本として扱われた。そのため、穂洲は日本の精神野球の源ともいえる。 穂洲は早大監督を辞任した後も新聞記者として自らの主張を訴え、また母校の後輩たちにことある毎に訓示を行ってきた。特に早慶戦前は選手たちを前にその歴史と心構えを長時間滔々と述べ、決戦の重みを訴え続けた。 彼の教えは、野球技術(プレーだけでなく選手の体格・力量、トレーニング理論なども)が進化した現代においては古い時代の精神論として軽視、ときには敵視される事が多い。しかし練習でできないことは試合ではできない、といった考えや目の前の一球の大切さを説く穂洲の主張は決して色あせてはおらず、プロからアマに至るあらゆる野球チームの中に息づいている。早大野球部においては石井連藏を経て孫弟子野村徹へと引き継がれている。

「知識は学問から、人格はスポーツから」

日本の学生スポーツの嚆矢は野球にあり、部活動は、こうした考えが広まり、人格形成に資するものとして長く教員の心意気と情熱による教育活動として行われてきたのである。もはやこのスポーツによって人格形成を行うということ自体が時代遅れの精神論として敵視されるようになっていることに何か残念な気持ちを感じてしまうのは自分だけなのだろうか。

早稲田大学野球部の部訓は「野球部愛」「練習常善」「部員親和」「品位尊重」「質素剛健」「他人迷惑無用」という6つの言葉であるが、この考え方による人格形成が学生スポーツの教育的な活動意義であって、部活動がただ若者の技術や体力を身につけるだけのスポーツクラブ化してしまうことを懸念してしまう。厳しい練習や活動によって人格の形成を図るという考え方が時代遅れの古い精神論とされ部活動不要論が幅を利かせる近年の状況を、飛田先生も安部磯雄先生も草葉の陰できっと嘆いていることだろう・・・。