印西に結縁寺(けちえんじ)という地名がある。かつて、ここに結縁寺野球場とよばれるグラウンドがあり、中学生の大会などにも使用していたのでなじみのある場所である。この近くに結縁寺という古刹があるのは知っていたが今まで行ったことがなかったので、5/1の通院の帰りにふと寄ってみることにした。

結縁寺入口という看板が立っているところを入っていくと途中に結縁寺駐車場と看板が立っているところがあり、そこに駐車してそこから歩いて坂道を下っていくと正面に池のある谷津の田園風景が広がり、向かって右側に結縁寺の入口が見えた。なかなか風情のある場所である。印西はこういう下総台地の端で見られる心がなごむ谷津の里山が結構多くあります。谷津の入口のところの斜面には熊野神社という結縁寺の鎮守の神社があった。

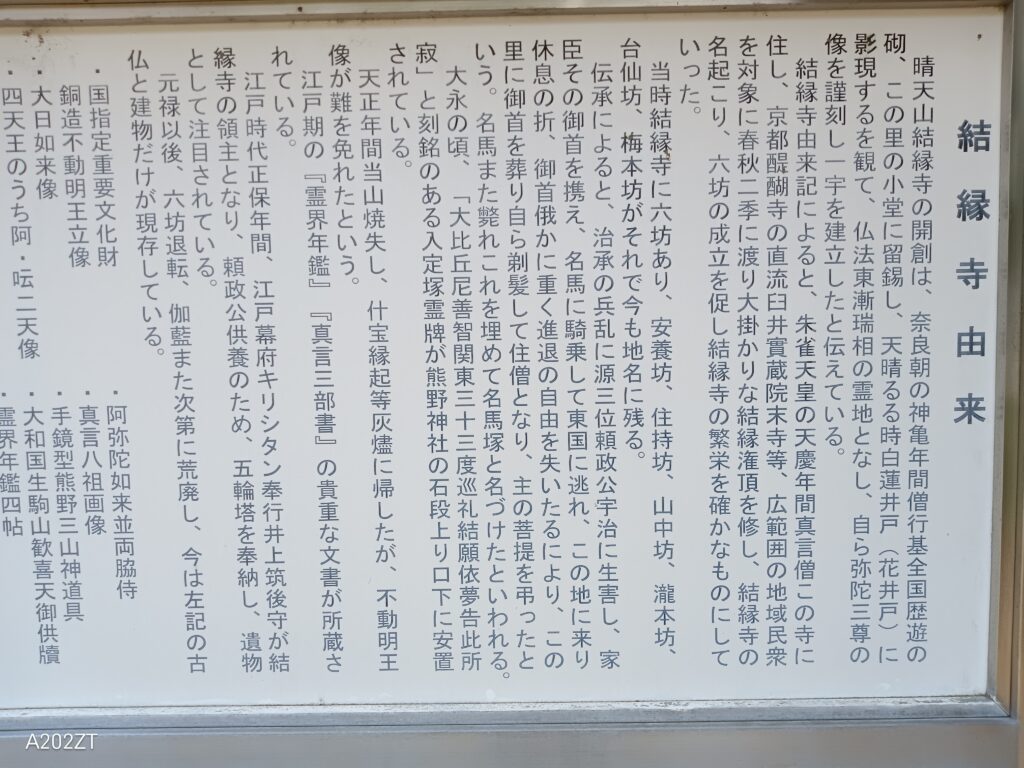

結縁寺の歴史

この結縁寺は、奈良時代の724年に行基というお坊さんが開創したと伝わる歴史のある由緒あるお寺である。行基は小学校や中学校の歴史の教科書にも出てくる奈良の大仏づくりに尽力した有名な僧。行基が開創したという伝承が残る寺院は、全国に約600ほどあるらしいが、本当にこの地に行基が来たのだろうのだろうか?行基は民間で広く敬慕されていたお坊さんなので、行基を慕う関係の人が開創したのかもしれない。

源頼政

また結縁寺は、源頼政という平安時代末期の保元の乱や平治の乱の時代に活躍した武将の首塚があることで有名である。平治の乱で源氏の棟梁であった源義朝(頼朝・義経の父)は、平清盛に敗れ、この後源氏は没落するが、頼政は平治の乱で平清盛側について戦ったので、その後清盛の右腕として平氏政権で重用される。最期は以仁王の挙兵に従って清盛に反旗を翻し宇治川の戦いで敗れ戦死した。自分は頼政塚がお寺の境内にあるものだと思っていたが少し離れたところにあるようだったので、今回は行っておらず、頼政塚にはまた今度足を運んでみたい。この他にも頼政に関する史跡としては、頼政の首を運んできた馬が埋葬されている名馬塚や源頼政の遺徳を慕って、伊勢の国から訪れた女性が入定したと伝えられている入定塚という所があった。頼政の首塚といわれている場所は全国に他にもあるが、これだけ頼政に関する史跡があるということは、この場所が源頼政に関係していることは間違いないのであろう。