7月20日(日)に参議院選挙があり、自民、公明の与党が惨敗し、政局が混迷している。最近の選挙の様子をみていると、「過激な言い回し」や「短絡的な言い回し」の語句がSNSに溢れ、それを雰囲気で支持して投票している様子を見ると本当に日本は大丈夫なのかと心配になってしまう。民主主義国家である日本は、国民一人一人の意志で、政治と国の在り方が決まる。国民が賢く責任を持って自分の権利を行使しなければ、いわゆる「愚民政治」に陥り国家が混乱し、平和な社会が維持できないことは歴史が証明している。あの「ナチス」もドイツの民衆が支持し、選挙によって権力を握っているのだ。

公民的分野の学習の重要性

中学校社会科の学習目標は「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広い視野に立ち,グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。」と学習指導要領に記載されている。ちょっと長くて難しいが、最終的には「公民的資質能力(シチズンシップ)を育成する」ということ。中学校社会科の三つの学習分野の年間の学習時数の割り当てはおおよそ、地理115時間、歴史135時間、公民100時間である。1、2年では歴史と地理を並行して学習し、3年次には1学期くらいまでは歴史の学習が続く。そして1学期の最後のあたりで公民的分野の学習をスタートし、公民のみを学習していく。しかし、3年生の3学期は受験があり、ただでさえ授業時間が少なくなる上に、2月の公立高校の受験が終わると通常の教科の授業を行わずに特別日課が編成されるため、ほとんど教科の授業ができないのが実際のところ。したがって中学校での公民の授業は実質、2学期とその前後だけということになる。学習指導要領の目的である「公民的資質」の育成という面からすると、三分野の中で一番時間をかけないといけないはずの公民の学習時間が一番短く、軽視されているように感じる。

公民的分野の授業時数を増やし、もっとしっかりと政治のシステムや民主主義の意義、現在の日本や世界の問題や課題、経済やお金に関する教育をしなければならないのではないか。もちろん、歴史や地理の学習を軽視するわけではないが、小学校でも歴史は6年生で相当、学習しており、中学校ではその学習内容と重複する内容も多い。時代に合わせ学習内容を精査して見直しする時期がきている。歴史の学習内容も「645年に大化の改新がありました」、「794年に平安京ができました」という事実の学習ではなく、その歴史的事実が現在にどうつながっているのか、現代に生かせる歴史の教訓は何なのかという視点で学習を進める必要があるのだが、現在の学習内容は知らねばいけない知識の量が多すぎてなかなか時間をかけられない。

専制政治と民主政治

政治的なことについていえば、よく世の中のことがわかっていない人の考えやみんなで話し合って決めるよりも、強大な権力を持った独りの天才が先を見通してどんどん物事を決めていった方が時間もかからずに、多分、色々なことがうまくいく。これは教室でも同じ話で、クラスのレクなどをこどもが話し合って色々決めるよりも、経験豊かな大人である教師が決めたことに、生徒は黙って従った方が盛り上がってスムーズに進むに決まっている。実際に担任が教室の中でカリスマ的な存在を演じ、生徒を信者にした方が学級運営も楽。歴史の中ではある種、民衆は特に社会が行き詰っている時に、カリスマ的な存在を求める傾向もある。

しかし、なぜ生徒に話し合わせたりするかというと、権威のある人に何かを依存するのではなく、自分たちで話し合い決定し、自分たちで運営するという民主主義の在り方を実際に学ぶためでもあり、そういう専制的な担任のやり方に違和感を持てるような生徒を育てることが民主主義にとっては大切なことだと思う。

「歴史を学ぶ」のではなく「歴史に学ぶ」

歴史を振り返ると、世界でも稀な260年もの間、泰平の世が続いた江戸時代の政治システムは、将軍以外の誰かに絶対的な権力が生まれなくすることに主眼を置いているのが特徴。将軍の次に権力を持つのが老中であるが、この老中は複数人による月番制であった。物事を決定するのに手間がかかり、複数の意見をまとめながら政治運営をしなければいけないので、大変だったと思うが、誰か有能な者に一人で決めさせる効率性よりも、誰かが権力を持ち過ぎないようにすることを優先している。しかし、徳川幕府はリアリティーを重視する武士の組織なので、非常時には合議制の老中の上に大老という役職を置き、一人が権力を持って物事を決定していくことを可能にしているのだが。

独裁と権力者への依存の危険性

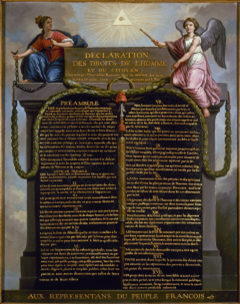

なぜ一人に権力を集中させてはいけないかというと、権力が集中すると、まず自分の反対勢力の追い落としにかかり、独裁の状態をつくる。そしてこうなると、自分に反対する者は抹殺することが可能になり、権力者への批判は許されなくなって、言論の自由はなくなる。独裁政治は人民のためではなく、その体制の維持が政権の一番の目的となって、人民の人権も抑圧されるということは歴史が証明している。そのことは現在の北朝鮮や中国を見ればわかりやすい。自由は空気みたいなもので、それがいつもあるとありがたみを感じないが、無くなった時にその大切さが身に染みてわかるものでもある。憲法にもあるように、民主主義や基本的人権は誰かに与えてもらうものではなく、国民の不断の努力で守らなくてはいけない。そういう意味で公民的分野の学習は重要なのだが。