「なぜ生命を奪ってはいけないのか」。これも道徳の授業で出てくるテーマの一つ。生徒に考えさせると出てくる意見は、「殺人は犯罪だから」「命は大切なものだから」「死んだら家族など悲しむ人がいるから」「その人の人生を奪ってしまうから」など・・・。道徳の指導書には「生命は死んでしまったら、二度と復活することはないから、命は大切なもの」「一人一人の生命は140億年前の宇宙の誕生から紡がれてきた奇蹟のような存在」みたいなことが書いてあったような気がするが、自分は少しピンとこなくて授業で困った記憶がある。これが、キリスト教などの教えを信じる人ならば、答えは簡単。すべての生命は神が創ったものだから、神が創ったすべての命に意味があり、神聖な命を奪うことは、神の教えに反することになる。

武士道といふは死ぬことと見つけたり

日本では「生命」について、このような宗教的な感覚がないので、少し難しいところがある。日本の道徳心の源流である武士道では、生命については葉隠の「武士道といふは死ぬことと見つけたり」という有名な言葉にある通り、生にしがみついて死を恐れ、死すべきときに死に向かう覚悟がなければ臆病者の誹りを受ける。これは表面だけみると「生命」を軽んじているようにも見え、封建制社会では主君や親のため、戦前には、お国や天皇のために、命を惜しまず忠義を尽くすことが美徳とされた。しかし、これは戦争中に武士道の精神を権力者が都合よく利用しただけで、時にこういう間違いが起こりやすいので気をつけなければならない。

死ぬ覚悟で生きよ

新渡戸稲造も「武士道」の中で、「勇」について、「大義の勇」と「匹夫の勇」の二種類があり、「勇」について誤解のないようにしなければならないと説いている。「義をみてせざるは勇なきなり」という言葉があるように、勇気は義によって発動したものでなければ価値はない。「勇」とは、義を貫くための勇気。ただ危険を冒したり、死に急ぐのは「匹夫の勇」といわれ軽蔑の対象。真の勇気とは、生きるべきときに生き、死ぬべきときに死ぬことなのである。

「葉隠」も死を奨励したのではなく、生のあり方を逆説的に表現したもの。生の思想は死の覚悟と並行する。なぜなら「いかに生きるか」という問いは、「いかに死すべきか」という覚悟と同時進行するので、紙の表裏のように切っても切り離せない関係にあり、その本当に意味するところは、常に「死」を覚悟していれば、逆に限られた「生」を大事にすることに通じるということ。戦国の義将上杉謙信も「生を必するものは死し、死を必するものは生く」という言葉を残しているが同じ意味合いであろう。意味なく人が殺されることはまさに「無駄死」。「無駄死」は「犬死」とも云われ、武士道が最も嫌うことの一つ。

なぜ人を殺してはいけないのか

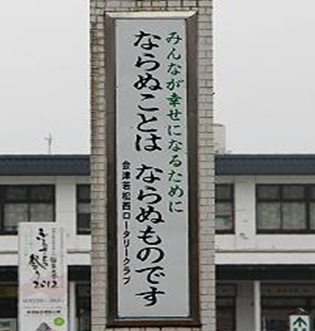

人は必ず死ぬ。これは絶対的なことで例外はない。限りある命だからこそ大切にしなければならない。しかし、人が人を殺しても悪にならないこともある。代表的なのは、「戦争」と「死刑」。国家がこれを認めれば「殺人」も悪ではないし、歴史的にみれば武士の「仇討ち」「切腹」も名誉であった。そう考えると、「なぜ人を殺していけないか」というと、それが社会のルールだからということになろう。これは、人類が文明を発達させてきた段階からある、社会を維持させるために必要な最も大事なルールであり、これを守ることで皆が安心して暮らせる社会が形成されている。これは人間の内面的な価値観ではなく、社会の大切なルールだから守らねばならない。これは「考え議論する道徳」ではなく、「理屈ではなく、つべこべ言わずに必ず守れ」とこどもが物心ついたときから教え込むべきものである。