日本は経済的に「資本主義」体制をとっている。授業で生徒に「現在の日本の経済体制は資本主義か社会主義どちらか」と問うとほとんどの子が社会主義と答える。それほど中学生は経済のしくみについてはほとんど無知なのだ。資本主義は、産業革命により商品を機械で大量生産できるようになったことにより発達してきた経済システムで、生産手段を私有する資本家が、労働者を雇い利潤獲得を目的として自由に市場で活動するもの。市場に価格や供給量の決定を委ねることによって、経済がうまく回り技術革新も図られ経済発展していくというもので、自由主義経済、市場経済も資本主義経済に近いニュアンスを持っている。

簡単にいえば、資本家が利潤獲得を目的に自由に活動することにより、アダム・スミスが云った「神の見えざる手」が働き、経済が合理的で最適に循環していくということになろうか。ただ、この資本主義にも弱点があり、その点を批判し、労働者が豊かになれる社会を目指したのがカール・マルクスによる「社会主義」「共産主義」という思想体系である。

カール・マルクス

資本主義の問題

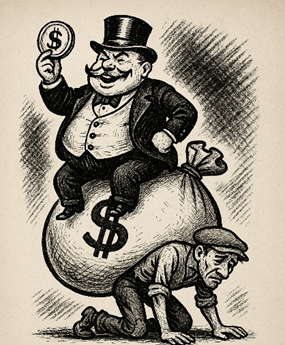

資本主義が進展した19世紀に起こった最大の問題は「貧富の差」の広がり。そして誰と誰の間で貧富の差が広がるのかというとそれは「資本家」と「労働者」。労働者は自身の労働力を商品として資本家に売る。このことを「労働力の商品化」と呼ぶのだが、資本家は利潤を得るために商品(労働力)を安く買おうと賃金を低く抑えようとするため、いわゆる「労働の搾取」が起こる。労働者は一生懸命に働いても豊かになることができず、一方の資本家は搾取した資金を資本に再投資することにより利益を拡大していくので、資本家と労働者の貧富の差はどんどん広がっていくというわけ。

資本主義では労働よりも投資が・・・

フランスの経済学者トマ・ピケティが「21世紀の資本」(みすず書房)で述べているのだが、18世紀まで遡ってデータを分析すると、投資の利回りが年間5%程度であるのに対し、賃金の上昇率は年間1~2%でしかなく、常に投資の利回りが賃金上昇率を上回っている。つまり、労働で賃金を得て築く富よりも、投資家が投資で得ることができる富の方が大きく、ここに物価の上昇も加わると労働者は投資家よりもお金持ちにはなれないということが、歴史の事実であり、マルクスもこういう社会の矛盾点を批判したのかもしれない。

社会を維持発展させるためには労働は必要不可欠なものであり、労働者として働くことは収入を得るためだけでなく、社会に貢献することにもなるすばらしい行為なのだが、こと「お金」という面だけで考えるならば、勤労や事業による所得にかかる税が住民税と合わせると累進課税が最大55%になるのに対し、金融所得はいくらあっても常に20%ということもあり、現在の日本では残念ながら「労働」よりも資産を形成して資本家として「投資」を行う方が合理的である。しかしこの事実をこどもたちに教えてよいものなのかは悩んでしまうのだが・・・。