富士の清流の里 忍野八海へ

外国からの観光客が多いと評判の富士山の麓にある忍野八海へドライブ。平日なので、そんなに大した混んではいないだろうと思っていたが、外国人観光客で溢れかえっている。特に中国語を話している人がメッチャ多く、日本人らしき人がほとんどいない。割合は9:1くらいか。この日は残念ながら富士山は見えなかったが、富士山が見えれば外国人観光客にとっては、日本をすごく感じられる場所で人気なのだろう。みやげものの売店やお蕎麦屋さんがある湧池の周辺がメインの場所になるのだが、ここは人でいっぱいで最早風情というものはなく、団体客が来られない出口池という一つだけ離れた場所にある池が、人がいなくてとても落ち着いたよい雰囲気だった。その後、富士山の絶景を求め、一縷の望みをかけて河口湖へ行き、ロープウェーで富士山展望台へ。ここもほぼ外国人でいっぱいでインバウンドがすごかったが、肝心の富士山は雲隠れして富士山の裾野しか見えず残念・・・。せめてもとロープウェーで降りてきたところにある「アップルパイラボ」という名前のシャレたアップルパイ専門店でアップルパイを食べる。(アップルパイは自分の好物の一つ)

雲の峰 林檎のふじで 忍びつつ(河口湖にての一句)

少子化で人口減少が進む日本社会

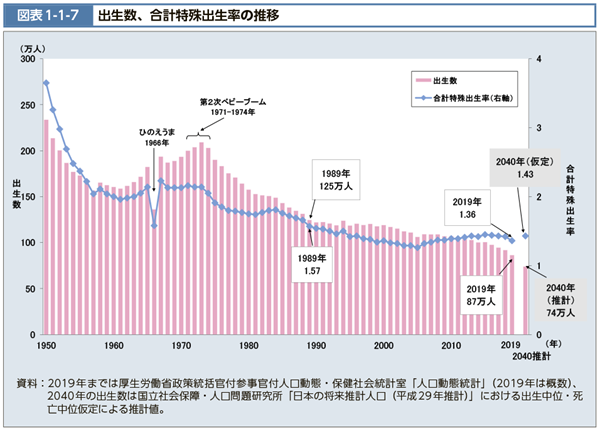

この前に行った銀座もメインの通りはほとんど外国人で、いつもいく芝公園も車窓越しに見るのは外国人の観光客ばかりで日本人はどこに行ったという感じである。我が国の2024年の合計特殊出生率は1.17と過去最低を記録し、初めて生まれたこどもの数が70万人を下回った。現在の人口を維持するには出生率は2.1が必要であり、1.17というのは約その半分なので、このペースだとそのうちに一世代ごとに人口は半減していくということ。ちなみに自分が生まれた1967年は193万人で今の3倍くらいの数字である。国立社会保障・人口問題研究所の推計よりもかなり早いペースで出生数の減少が進んでおり、10年後には毎年100万人単位で人口が減っていくであろう。しかしこれは日本だけの問題ではなく、経済発展と女性の社会進出によって、先進国はどこもこうした状況になっていくので人口が減少することは仕方がないことではある。ただ人口が減っていく中で、今の経済的な豊かさや便利さを維持するためには、社会構造の様々な面でのシフトチェンジが必要である。

外国人の受け入れ体制の整備は待ったなし

すでに日本の観光地やリゾート地は、インバウンドありきで経済が回っている。また労働人口の急激な減少によって、色々な分野ですでに外国人労働者の受け入れが必須の状況。外国人労働者や観光客を受け入れていかないと日本経済は世界から置いていかれてしまうということが、学校から離れて世の中のことを勉強する中でよくわかってきた。外国人が日本で働き納税してもらうようにしないと少子高齢化が進む日本はやっていけなくなる。グローバル化社会といっても日本人がただ外国語を喋れれば解決するものではなく、言葉も文化も違う外国人をうまく日本社会にマッチングさせていくシステムと制度が必要。外国の人に海外での働き先として日本を選択してもらうためには、まず日本語を無償で学ぶことができる環境をつくることが大事なのではないか。こうした外国人と日本の小中学校の生徒がオンラインなどの授業で交流して会話できるシステムがあるとお互いにwin winなのだが。