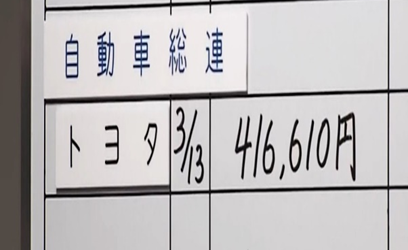

21世紀、今後間違いのない社会の方向性は、少子高齢化社会・情報化社会・グローバル化社会である。この3つを見通して、50年先の政策や社会の仕組みづくりを行わないとすべて後手に回り、問題が発生し手遅れになる。学校制度の改革もこういうことを意識して先手を打って進めるべきだが、日本の官僚システムは、自ら進んで先手を打って改革することが苦手。しかし、時代の変化は待ったなしで、特に少子高齢化はすでにかなり進行しており、色々解決しなければならない課題があるのだが、労働人口の減少はすでに各企業にとって大きな問題となっており、若い人材の争奪戦が繰り広げられ、初任給のUPなどがよくニュースになっている。

人材の争奪戦はすでに始まっている

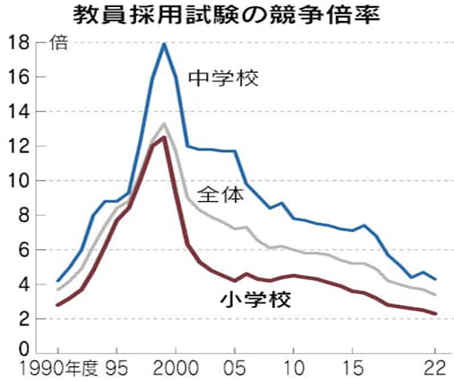

朝日新聞の記事によると、2024年度の教員採用試験の受験者は全国で計12万7855人で、前年度から6061人(4・5%)減少し、採用試験を行う全国68機関のうち6割近い38機関で、志願者数がこの5年間で最低となった。千葉県も前年に比べ300人以上志願者が減っている。これは今年だけではなく、ここ数年続く流れで、教員の教職調整額のUPなどがあったが、今後も人材の確保は大変であることが予想される。朝日新聞は、教員の長時間労働などを志望者の減少の要因にあげているが、実は人材の確保は教員だけではなく、他の公務員や民間企業でも同様に問題となっている。これは、少子化により、新規学卒者の人数が減少しているので、日本社会ではすでに人材の争奪戦が始まっているのだ。

教職の社会的地位の低下

学校制度が始まった明治時代から戦後にかけては、社会全体で大卒者が少なかったこともあり、師範学校や大卒でなければなれなかった教員は、社会的にも一目おかれる名誉もある職業で、聖職といわれ、世の憧れの職業だったのも今は昔。黙っていても優秀な人材が集まってきた昔と同じシステムでは、もはや人材は確保できない。「人材」は「人財」ともいわれるように、その組織にとっては貴重な財産であり、当然優秀な人材を得たい各企業もリクルートに力を入れ努力している。教育界も今、人材確保のための改革を行なわなければ、教員の質も量も維持することは難しく、更なる社会的地位の低下を招き、保護者や社会からますます見下される職業に成り下がってしまう。教員志望者の減少もこうした教師の社会的地位の低下がその一因ではないだろうか。保護者が教員を見下し、教師の指導について細かいことで、「教師がおかしい」と批判してくるこの現状では成り手が少なくなって当たり前である。

新規採用教員の離職率の増加

東京都教育委員会の発表によると、2023年度の新規採用者の1年以内の離職率は約5%。この数字は一見低く見えるが、教員全体の離職率(約1%)と比較すると、かなり高い値であり、近年上昇傾向にある。教員は教員免許がないと就くことができない職業であり、ある意味、教員免許を持っているということで最初からある程度、一人前として業務を任される。しかし、教職課程で学ぶ内容は教育学や教科の授業についてがそのほとんどであり、実際の学校での業務は多岐にわたる。自分の経験では民間企業は、現場に配属される前に研修の期間があり、確か最初は挨拶の仕方や名刺交換の仕方、電話応対など社会人としての基礎的な内容をやってから、契約交渉についてのことや契約の意義や財務調査、契約書の作り方、営業活動の基本などの実務を一通り学んだ記憶がある。もちろん、それだけで現場で最初から一人前に働けるわけではないが、学校現場では4月1日から配属され、4月7日には、教室で他の教師と同様に生徒に相対する。昔は、若い先生も経験がないということで保護者も大目に見てくれる雰囲気があったが、今はそんなことは関係なく、自分のこどもに不利益な状況があれば保護者もすぐに文句(ご意見)を言ってくる。学校は毎年同じサイクルで回っているので、何年か経てば大体わかってくるのだが、最初は苦労が大きい。初任者指導の教員が週1度くらい指導する機会はあるのだが、空き時間などに指導が入るため、時間に余裕がなく、ほぼほぼOJT(現場研修)の状態になる。

即戦力として扱われる新採教員

授業前の朝の会の活動だけでも、着席指導から朝の会の運営の仕方、出席・健康観察の仕方、出席簿のつけ方、欠席生徒への連絡方法、歌指導、遅刻生徒への対応etc・・・。それに、学年始めは学級組織決め、清掃分担の作成や給食の配膳指導など最初からうまくできるはずがない。こういう実務的なことは大学の授業で教わることではなく、教育実習もたかだか3週間補助的な立場でやってるだけで、実務的なことは免許があるからといって一人前に指導できるわけではない。学生とは違う社会の緊張感の中で(これは民間企業も同じだが)初任者は無我夢中で頑張っているのだが、そこに保護者からの苦情が入れば心も折れる。これを解決するためには、教員免許制度と新人の研修制度を大きく見直す必要があるのではないだろうか。(次回に続く)