縄文の楽園 千葉

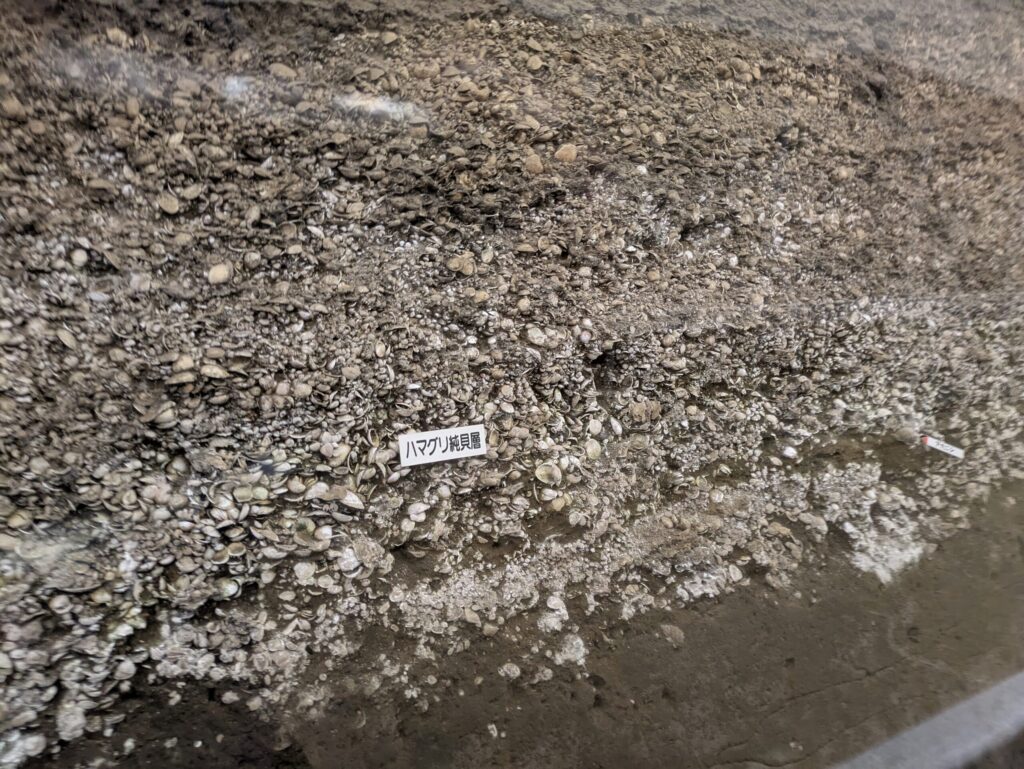

日本の歴史としての最初の授業では旧石器時代から縄文、弥生の時代を学ぶ。縄文時代の遺跡として誰もがよく聞くのが「貝塚」ではないだろうか。実は日本で一番貝塚が多く見つかっているのが、千葉県。400万年前にアフリカで誕生した人類が日本に到達したのは今から3万7000年くらい前と云われているが(旧石器時代)、1万年くらい前に地球が間氷期に入り、気候が温暖化して縄文時代が始まった。この時に海水面が上昇(縄文海進)し、千葉県は海に囲まれていて干潟になった場所も多く、その後背地として森林の広がる台地が近くにあったため魚介類や木の実などの食料も豊富でたくさんの縄文時代の遺跡とともに、県内各地から貝塚が見つかっている。

日本最大の加曽利貝塚

千葉県の貝塚で有名なのは、渋滞で有名な京葉道路の貝塚ICの名前の元にもなっている加曽利貝塚である。社会科の教員をやっている間に一度も行ったことがなかったので、恥ずかしながら初めての加曽利貝塚に一人でヒッソリ出かけた。園内に入った後、とりあえず博物館を見ようと入口に行くと、2名の男性が。「こんな暑い平日の昼間にあまり人も来ないので、よろしければガイドをさせてもらってよろしいですか」と言われ、カソリにヒッソリきたはずが、説明をしてもらいながら40分くらい博物館に・・・。そんなに広くはない博物館(入場は無料)なので、多分自分一人だったらグルッと回って5分くらいのところだが、お陰で貝塚についてはとても詳細な知識を得ることができた。加曽利貝塚は今から60年くらい前、宅地造成の際に発見されたのだが、一人の高校教師の行政への働きかけと運動により、保存されることになったそう。この先生がいなかったら貝塚ICの名前もなかった・・・。

研究と修養(教採試験によく出ます)

教採試験によく出る内容だが、教育基本法9条「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」と教育公務員特例法21条に「教育公務員はその職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならない」とある。そのため学校では、毎年、教育委員会の指導主事を招いて研究授業が行われる。20年前に上野の国立科学博物館で「縄文VS弥生」という企画展示をやっていて、自分なりの研究と修養の精神で博物館に出かけ、そこで学んだ最新の研究の成果を生かして研究授業を行ったことがある。

★あなたはどっち

1 目が一重か、二重か

2 顔が平面か、凸凹か

3 眉毛が薄いか濃いか

4 耳たぶが小さいか、大きいか

5 唇が薄いか、厚いか

6 耳垢が乾燥しているか、湿っているか

7 血液型はA型かB型か

8 指先の指紋の形が渦巻き状か馬蹄状か

9 酒が弱いか強いか

10 自然な感じでウィンクができないかできるか

上意下達のための研修(研究と修養)になっていないか

まずは授業の導入で縄文人の特徴と弥生人の特徴を確認し(当時は結構縄文人が原始的で弥生人がその進化形だと思っている人が多くいた)、自分自身はどうなのかを調べてこの時代に親近感と関心を持たせてから縄文と弥生の生活の違いを調べていくという授業だったのだが、授業後の講師指導の時に怒られた・・・。よく思い出すと自分は偉い人によく怒られていたのかも。大体、研究発表もそうだが、教育委員会の偉い人や指導主事の好む授業はわかっているのだが、ヘソが曲がっているので、敢えて違う路線でチャレンジしたくなってしまう(ADHD気質)のである。その時言われたのは、教師による安易なラベリングは生徒の人権侵害につながるというもの。指導に素直に「はい」とは言わず、「縄文の要素や弥生の要素が多いことが差別の対象になるのでしょうか」「差別につながりそうなものを事前に全部取り除くことで、差別はなくなるのでしょうか」と反論してしまったのがよくなかったのかも・・・。多分、こういう場で指導主事に反論する奴はいないのだろう。でも上の立場にいる人は、下の立場の人間の反論を受け止めるぐらいの度量がほしいところ。立場で下にいうことをきかせるような組織の中で教師が生徒に「主体的、対話的で深い学び」なんて求められませんよね。

★あなたはどっち~前が弥生人の特徴で、後が縄文人の特徴

注;勿論、この特徴に当てはまったからといって、弥生人や縄文人に分類されるわけではありません。黄色人種(モンゴロイド)は、南方系の古モンゴロイドと寒冷地に適応した新モンゴロイドの二系統があり、縄文人は古モンゴロイド、弥生人は新モンゴロイドの特徴を持ちます。