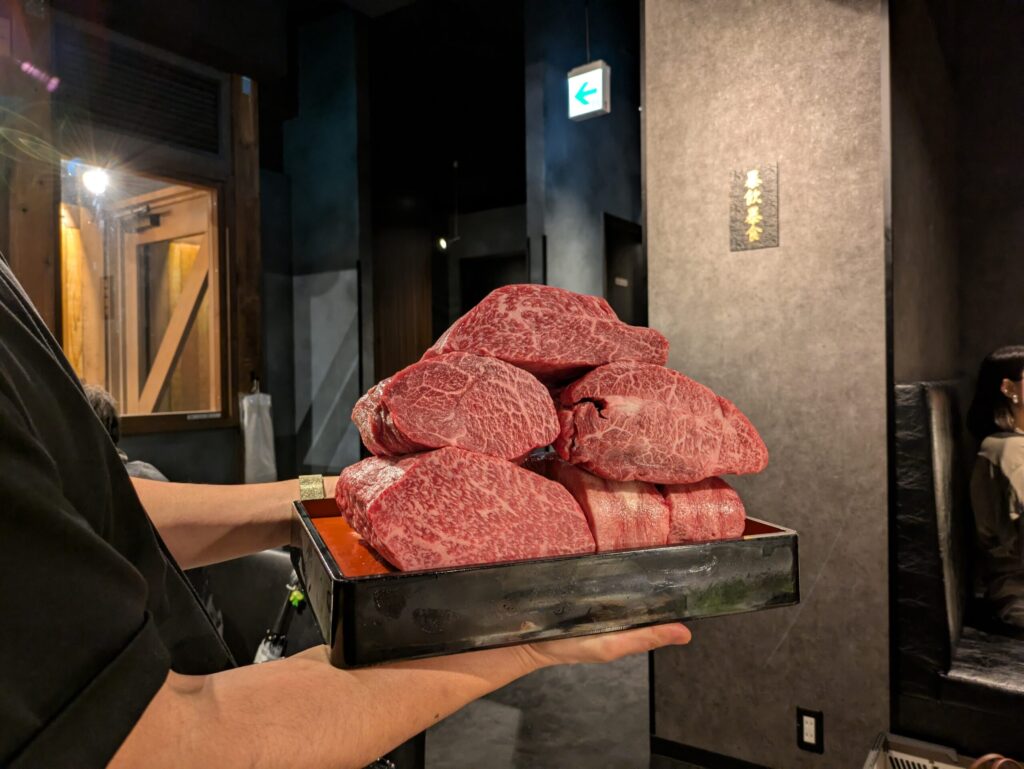

先週末、東京の四谷三丁目にある「暴飲暴食」という刺激的な名前の焼肉店で仲間と久しぶりの焼肉を食べる。お店に入る直前、前を歩いていたカップルがこのお店の看板を見て、「すごい名前の店だね」と言っていた。やはりネーミングやキャッチコピーは意識してもらうためには大事ですね。でもこの店、名前だけではなく、良質なお肉を良心的なお値段でお腹いっぱい食べさせてくれます。肉以外のものもおいしいのがすばらしい。またアルコールなどの飲み物もすべて一杯90円とせんべろの酒場にもないような価格設定で、刺激的な店の名前に負けない、肉と酒好きには夢のようなお店でした。コンデションを万全にしてまた行きたいです。

肉食こそ人類の本当の姿

自分は食事の中では、おいしいお肉を食べた後が一番満足感と幸福感を得れる、肉食派。野菜は昔からそれほど好きではないのだが、不思議に歳をとるとともに野菜のおいしさも感じられるようになってきた。やはり人って変わっていくもの。昔から「肉ばっかり食べて野菜を食べないと体に悪いよ」と色々な人に言われてきたのだが、へそが曲がっている自分は、人類はもともと、何百万年も続いた旧石器時代は肉ばっかり食べてきたんだから肉食こそ人類の本当の姿なんじゃないかと理論武装してきた。

動物園のサルはヒトになるのか

中学校社会科の歴史の最初の授業の内容は「人類の誕生と進化」。社会科教師にとっては、教科書の最初の単元で、「この先生の授業はどうなのかな」という生徒からの見定めにも相対さなければならない大切な授業。かつて、教科書では人類の誕生は約400万年前のアウストラロピテクスとされていたが、いつからか急に、約600万年前のサヘラントロプス・チャデンシスと教科書の記載が変わった。社会科では、自分の既存の知識が知らぬ間に変わっていることが結構あるので気を付けなければならない。自分の授業での最初の問いは「動物園のサルは、何百万年後には、人間になるのか」というもの。正解は「ならない」。よく「サル」から「ヒト」に進化したといわれるがこれは正確ではなく、「サル」と「ヒト」は共通の祖先から、「サル」と「ヒト」に枝分かれして進化したというのが正しい。(進化論を否定しているアメリカのトランプさんみたいな人もいますが)

人類の誕生と進化

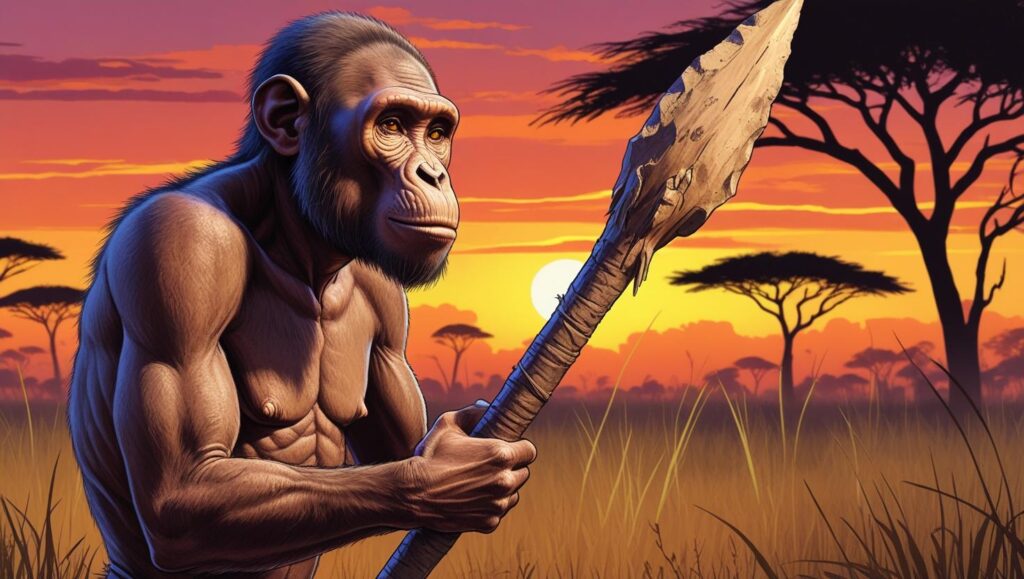

「ヒト」と「サル」の共通の祖先はアフリカの森林地帯で、木の上で木の実や葉などを食べながら生活していたと考えられている。なぜ木の上にいたかというと、木の上は安全だから。アフリカの大地には、当時も肉食の猛獣がたくさんいたと考えられ、地上は危ないところだったのだ。ある時期、理由はわからないが、大きな気候の変動があり、森林地帯だったところが今のサバンナのような木がまばらな状態となり、今までように木の上で生活していては食料が十分に取れない状況がおとずれた。その時、そのまま木の上での生活を選択した集団はサルとなり、木を降りて地上での生活を選択した集団が我々人類の祖先だったのだ。そういう意味で我々の祖先の大いなるチャレンジがなければ今の自分は存在していない。そして地上に下りた我々の祖先はどのように食料を得たのかというと、石器を作り出して木の先につけて槍をつくり、動物を捕まえて食べるようになったのだ。サルは基本的に肉はあまり食べないが、ヒトは肉を食べて進化してきた。

サルとヒトは何が違うのか

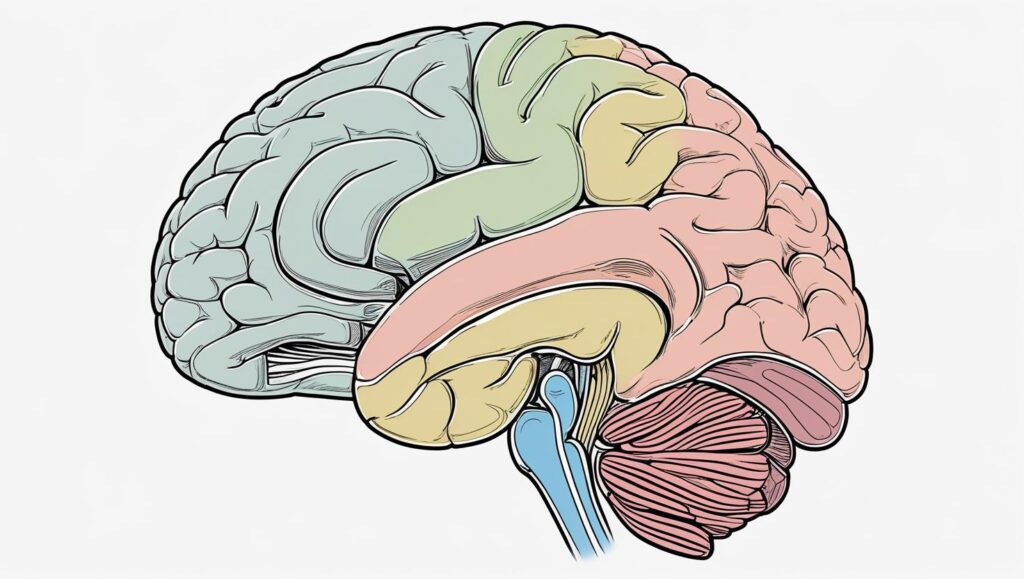

授業での中心発問は「サルとヒトは何が違うか」である。違いはいくつかあるが、決め手は「直立二足歩行」と「脳」の大きさである。ヒトは直立二足歩行することで手が使えるようになり、石器をつくって集団で動物を捕まえた。その過程で脳がだんだん大きくなり、また直立二足歩行のお陰で重い脳を支えることができた。そして肉食も脳の発達にも大きく影響したと自分は考えている。脳の成分はその大部分が脂質とタンパク質、要は油。ヒトの祖先が肉食をしたことで、脳の発達に必要な栄養分が十分に得られるようになったのも人間の脳が大きくなれた理由ではないだろうか。

答えは「ノー」ではなく「イエス」

ということで、おいしい上質のお肉を食べて良質なたんぱく質と油をとることは、人間にとってとても重要。ヒトの存在の本質である脳のためにもこれからもおいしいお肉を食べなければならない。「おいしいお肉を食べてもいいですか?」 答えは脳の話だけど、これは「ノー」ではなく「イエス」。