ADHDは遺伝する

ADHDは注意欠如・多動症と云われるように、その特性は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つで、症状はその組み合わせにより、「不注意優勢型」「多動性・衝動性優勢型」「混合型」がある。自分などは忘れ物が多かったり、時にブチ切れてしまうことが他人よりあると思うので「不注意」と「衝動性」の部分はあると思うが、やはり大きいのが「多動性」じゃないかと思う。ADHDは遺伝の要素が大きく、遺伝率は75%というデータもあるほど。アンデシュ・ハンセン著の「多動脳」という本によると、ADHDにつながる遺伝子が存在しており、人類の進化の中で、こうした遺伝子が淘汰されず、現在の人類の五人に一人はこの遺伝子を持っている(これを持っているからADHDということではない)のは人類が生存する上で多動脳の強みがあったからだという。

授業には集中できない多動脳

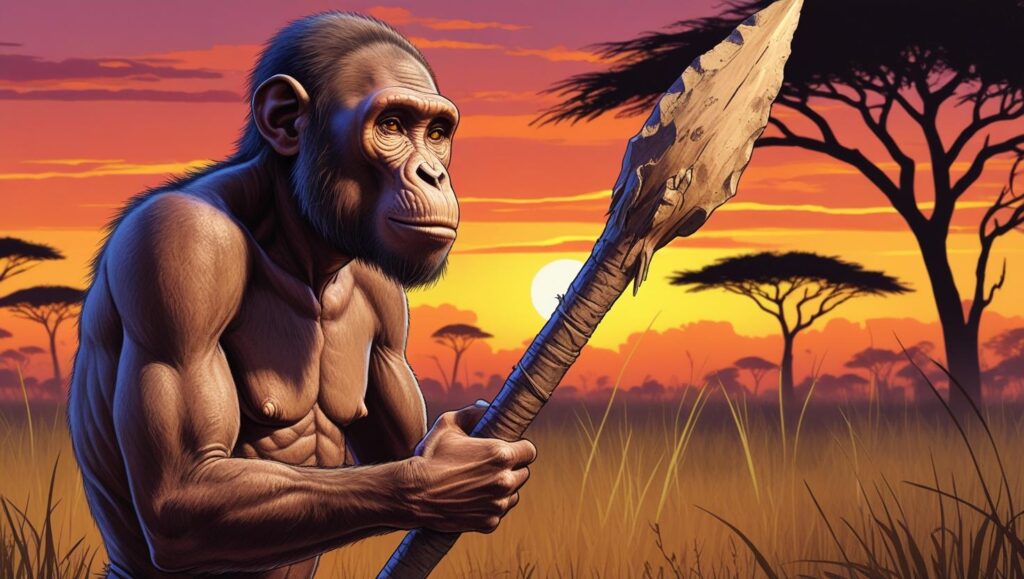

多動脳は学校の授業で集中できないのが特徴で、外を走る車、エアコンの風の音、チクタクいう壁時計、3列前でペン回しをするクラスメート、様々な些細な刺激に反応し気をとられ、頭の中は常にスイッチがONの状態で色々な思考がグルグルと回り、先生の話に集中できない。こうした周囲からの刺激に対して敏感な部分が現在の学校では問題点(マイナス面)になるのだが、サバンナでは、こういう些細な刺激に反応し、常に周囲に状況に敏感であることがプラスになる。

多動脳は狩猟の時代では優れた資質だった・・・。

人類は600万年前にアフリカで誕生し、狩猟により食料を得て進化してきた。しかし今から約1万年前に地球が間氷期に入ると、農耕や牧畜が始まるようになった。狩猟と農耕で必要とされる資質はまったく違い、多動脳の人間はどちらで優れた能力を発揮できるかというとそれは「狩猟」の世界。人類の歴史の中では599/600まではこの狩猟生活だったわけで、農耕が始まったのは1/600のつい最近のことになるのだが、狩猟において優秀とされる資質と、農耕のそれとはまったく違う。狩猟生活の中では、たくさん獲物を捕らえられるのは、常に周囲の刺激にアンテナを張り巡らせ瞬間的に感覚で反応し、挑戦的に物事を行える多動な人間の方だ。しかし、農耕においては毎日、他のことに気をとられずに同じことを飽きずに地道に行い、毎年繰り返される経験を元に衝動的に何かを行うのではなく計画的に物事を行える人間の方が多くの食料を手にすることができる。この世界ではすぐに違うことに気移りし、集中力のない多動な人間は怠け者となり、その特性は問題点になってしまう。サバンナでは強みだった特性が、農耕の生活や教室やオフィスでは弱みになってしまったのが、この1万年なのである。

社会で広く認知される多動脳の特性

よく性格や行動特性の分類に使われるのが、血液型によるもの。まったく根拠はなく、非科学的だと批判されることも多いが、日本の社会では経験的に腑に落ちる部分が多いのか、広く「A型人間」「B型人間」という特性で語られる。一般的に世で云われているのが、A型は「まじめで几帳面」「融通が利かない」「計画的」「協調性がある」「粘り強い」「安定や平和を好む」など。これに対してB型は「自由奔放で気分屋」「臨機応変で細かいことにこだわらない」「感覚、直観的」「自分勝手」「あきっぽい」「好奇心が強く挑戦的」とよく云われている。もうお気づきだと思うが、B型の特性とされているのは、多動脳の特性とほぼ同じ。他にも、よく使われる「右脳タイプ」「左脳タイプ」でも「右脳タイプ」の特性はADHDの特性と類似している。やはり世の中の人間の性格は、感覚的で臨機応変、自由であきっぽい多動脳の人とそうではない人、その中間に位置する人がいるというのは、みんな人生を送ってきて出会った人の経験から、違和感なく受け入れている事柄なのだろう。

社会の革新に欠かせないADHD人間

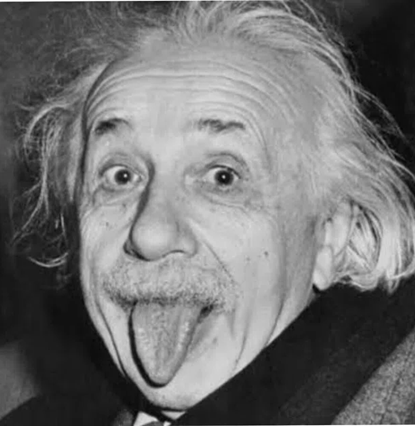

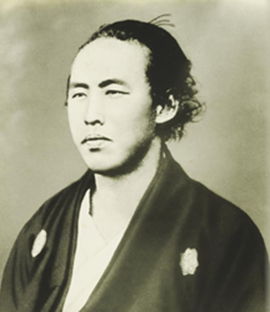

長嶋茂雄さんなどもよくB型人間、右脳タイプの代表によくあげられる。歴史的に見ても、幕末では、坂本龍馬や高杉晋作、小栗上野介などもこのタイプで社会の変革期や勝負の世界で力を発揮する人が多い。こうした人は平和時に、そばで一緒に仕事をする人は大変だが、やはり常識にとらわれることなく、自由で直観的な行動をするので裏表がなく、傍でみる限りは面白さもあるので人気がある。またADHD気質を持つ人は「独創的」「挑戦的」なところがある上、何かに没頭すると過集中(ハイパーフォーカス)と云われる状態になるため、アインシュタインやエジソン、ビルゲイツ、ピカソ、モーツァルトなど、社会を革新させた人物を生み出したこともあり、「天才病」と云われることがある。こういう人達は教室や組織の秩序には馴染まないかもしれないが、能力を発揮できる環境を与えてやることによって社会のイノベーションに関わるすごい力を発揮する可能性を秘めている。

「おもしろき こともなき世を おもしろく」

坂本龍馬の「先人の真似ごとはくだらぬ。」や高杉晋作の辞世の句「おもしろき こともなき世を おもしろく」という言葉は、刺激を求めて既存の秩序にとらわれることなく、自分の意志で自由に創造的な我が道を生きたADHD気質をよく表している。そういう意味では多動脳の人間は自分の意志で「主体的」に生きるのが得意な、これからの時代に力を発揮できる人たちなのかもしれない。自分も、自身のマイナス点だけを嘆いて自己嫌悪に陥るのではなく、自分の短所も考えようによっては長所になることを忘れず、自分の特性を理解した上で、おもしろく生きていきたいものである。