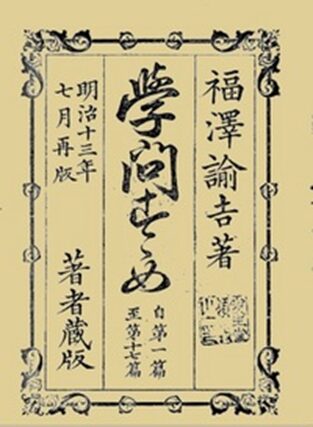

福沢諭吉が「学問のすゝめ」の冒頭で著わした「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉。これは江戸時代の身分制度を批判し、近代の「平等」という価値観を表したものとしてあまりにも有名である。しかし、この後の言葉はあまりよく知られていない。諭吉はその後、こう述べているのだ。「されども今広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様、雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや」。つまり諭吉は、人間は生まれながらには平等であるが、実際にはその後生きていく中で、人と人とは雲と泥ほど大きな差が生まれ同じではなくなると言っている。では、この差はどうして生まれるのかというと「学ぶと学ばざるとにより出来るものなり」つまり「人は平等に生まれてはくるけれど、学問をするかどうかで大きな差が出るのだ」と言っている。

なぜ学ばなければならないのか

江戸時代は身分制の社会が特徴で、能力があろうとなかろうと生まれた家柄によって役職や仕事、経済力も決まっていて、生まれに応じた分相応の生活が大事な社会であったが、明治維新の改革で身分制度はなくなり、自分の考えや努力次第でどんな仕事にも、経済的に豊かになることもできるようになった。そしてこうした能力主義の社会で大切になるのは「学問」、勉強することであった。勉強して、いい学校に進学し、いい会社に勤めて、高い社会的地位について、たくさん給料をもらう。昭和まで社会に広く根付いていた価値観もこういう考え方の一つではあっただろう。では令和の世になって、この学問によって身を立て、自分の人生を切り開くという考えは意味のないものになったのかといえば、そうではない。人それぞれの人生の在り方の価値観は多様化したが、学ぶことなしに、この変化の激しい玉石混交の情報が溢れかえる社会の中で、何が正しいのかを見極め生きていくことは難しい。自分は教員時代に生徒の「なぜ学ばなければならないのか」という問いにはこう答えてきた。一言では説明しづらいが、あえて一言でいえば「だまされないため」。「みんながこう言っているから、偉い人がこう言っているから、テレビやSNSでこう言っているから、ユーチューブでひろゆきがこう言っているからではなく、自分が正しいと思うことをしっかりと判断していく、そしてその判断の積み重ねがその人の人間性になるのだ」と。

生涯にわたって学ぶことの大切さ

江戸時代の儒学者である佐藤一斎の「言志晩録」の中にこのような一節がある。「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死しても朽ちず」・・・若い時に学んでおけば、壮年期に何事かをなすことができる。壮年期に学んでおけば、老年期を迎えても気力が衰えることはない。老年期にも学び続けたならば、自分の名が死んだあとにも残る。今も昔も学問や勉強は、学校に通っている間にだけやればよいものではなく、生涯にわたって学び続ける必要があるということ。そして主体的に学習し続けるための基礎を実社会に出る前に身につけるということが学校で学ぶことの目的なのかもしれない。