5月8日に立川市で起きた保護者の知人男性2名が学校に乱入した上、教師に暴力をふるい、ケガをさせた事件は大きく報道された。保護者が教師に対して高圧的な態度で向かってきて暴言を吐いたり、暴力をふるう問題は時々話題にされる。ただこのような問題は学校だけではなく、企業などでも起こっており、いわゆるカスハラ(カスタマーハラスメント)として近年問題視され、今年4月から東京都では「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行された。

小学校で児童の暴力行為、器物損壊行為が激増している

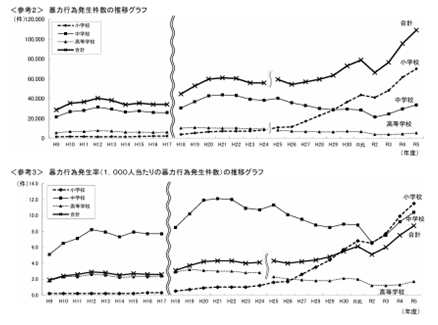

「文科省;令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果より」

学校においては問題のある保護者(いわゆるモンスターペアレンツ:モンペ)への対応も教師の大きなストレスの要因となっているのは事実であるが、学校特有の問題として児童や生徒による対教師への暴言・暴力が近年大きく増加していることはあまり世間で話題にされていない。対教師暴力が小・中・高のどの校種で多いのかというと最近までは中学校が圧倒的に多かったのだが、2023年度は小学校が9468件、中学校が3286件、高校が289件と発生件数だけではなく、発生率でも小学校が最多となっている。対教師だけではなく、生徒間暴力も含めた暴力行為の件数では小学校は1997年に1472件だったものが、2023年度は70009件と約50倍に増加。中学校では1997年度は21585件だったのが、2023年度には33617件と増えてはいるもののピークの2009年度の43715件からは減少している。(文科省;令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果より) 文科省は報告された暴力行為件数が増えた理由について、「いじめの認知に伴うものや、児童生徒に対する見取りの精緻化によって把握が増えたことなどが考えられる」としてあまり問題視していないが、小学校だけが異常に増加しているのをいったいどう説明するのか。ちなみに器物損壊も中学校よりも小学校で発生件数が多い。

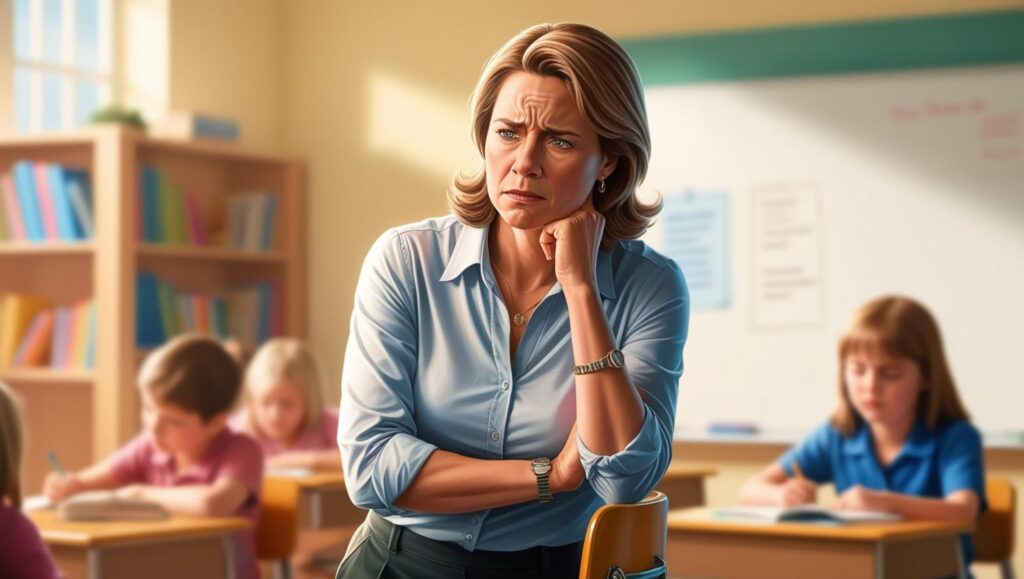

教師はどこまで我慢すればいいの

このような状況になっている理由としては、社会の意識の変化により、教師が生徒に対して強い指導ができなくなったことが大きな要因として想像できる。ちょっと何かあれば体罰、暴言として問題視され教員の不祥事として処分される上に、下手をするとネットニュースで全国に報道されてしまうような状況の中で教師の指導が委縮してしまい、教師の威厳どころか教師を舐めている児童生徒が増えているのである。実際、自分も令和に入ってから生徒から「死ね」「殺すぞ」「だまれボケ」「お前ぶっとばすぞ」などの暴言を浴びせられたことがある。確かに昔もこういうことを言う生徒はいたのだが、それは大抵ヤンキーで、それなりの覚悟を持って教師に挑んできたものだが、最近は、そういう覚悟もなく、自分がこういうことをしても教師は何もしてこないとタカをくくっている感じであった。「相手はこどもなんだから」という人もいるが、教師がもしこういう発言を生徒にしたらネットニュースで全国に流れるのに、逆だと何も問題にならないというのがおかしい。これでは児童生徒のやりたい放題になるのもわかる。中には毎日、教室で児童生徒からこういう暴言を受けて耐えている先生もいるのではないか。またはっきりとはわかりにくい形で教師へのいやがらせやいじめをしたり、わざと教師を挑発してくる子もいる。周りや上に相談しても教師の「指導力不足」で片づけられてしまうことが学校では多い。誰も助けてはくれず、こんなこどもの暴言や暴力、いやがらせに耐えなければならないようなことでは、教師を目指す人が減るのは当たり前である。

義務教育の公立学校では何もできない

教師に対する暴言や暴力があった場合、現状ではどのように対処するのか。まず、この状況を自分で抱えず問題視すれば、他の先生にも入ってもらい、本人への指導をし、その後保護者とも面談し問題を伝えることになるだろう。ただ自分の体感では、保護者がこの時点で素直に「うちの子がすみません」という確率は5割くらいだと思う。保護者の協力も得れずに逆に学校側への批判的な態度をとった場合、当然本人も反省する意識はなく、こういうことがその後も続くことになる。その時はどうなるのか。実はそうなると教師側は何もできないのが実情である。

児童生徒だけではなく教師の人権も守れ

教師は児童生徒に対し、どのような懲戒を行うことができるのか。教師の懲戒権についての根拠となる法令は学校教育法11条で、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」ということしか書いていない。これではよくわからないので、文科省が11条の参考事例を出している。これによると児童生徒が校内で暴れた場合、これを静止させるための行為は許されるが、それ以上の懲戒はできない。別室での長時間の指導もこれによると体罰に入る。また学校教育法35条、49条により、公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができるとされ、その基本的な要件は,「性行不良」であることと、「他の児童生徒の教育の妨げがある」と認められることの2つが示されている。また平成13年の法改正により,法律上の要件を明確化するため、「性行不良」の例として、「他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」「職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為」「施設又は設備を損壊する行為」「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」が掲げられ、それらの「一又は二以上を繰り返し行う」ことが示された。ただこの出席停止制度は,本人への懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられていると文科省は説明しており、2023年度に全国の公立小中学校で出席停止が行われたのは小学校が3件、中学校が8件で、年によっては0件の時もあり、非常にレアなケースになる。結局実際に教師につかみかかったり、暴言や暴力をふるった児童生徒は公立の義務教育では何の懲戒も受けないのだ。かつては体罰や強面の教師の威圧でこういう状況を押さえてきたが、今はそんなことが許されない時代になっている以上、はっきり制度として児童生徒への懲戒を明示し実行すべきである。児童生徒に対する懲戒が行えないことで、教師のストレスや負担が増大し続けている。このような現状では教員になりたいと思う人間が少ないのも当然であろう。教育現場の秩序維持や公平な権利の保護について、社会全体で考える必要がある。

文科省が出した学校教育法11条の参考事例

(1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為)

○ 身体に対する侵害を内容とするもの

・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。

・ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ば

して転倒させる。

・ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。

・ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず席につかないため頬をつねって席につかせる。

・ 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り

払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。

・ 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持って

いたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。

・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒

の頬を殴打する。

○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの

・ 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に

出ることを許さない。

・ 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出るこ

とを許さない。

・ 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛

を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。

(2)認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)

※学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例

・ 放課後等に教室に残留させる。

・ 授業中、教室内に起立させる。

・ 学習課題や清掃活動を課す。

・ 学校当番を多く割り当てる。

・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。

(3)正当な行為(通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為)

○ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずし

た有形力の行使

・ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく

押さえる。

○ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危

険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使

・ 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたた

め、この児童の両肩をつかんで引き離す。

・ 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所

で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗した

ため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。

・ 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を

吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手で

つかんで壁へ押しつけ、制止させる。

・ 試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつ

けて制止させる。