自分のめざす教師の姿

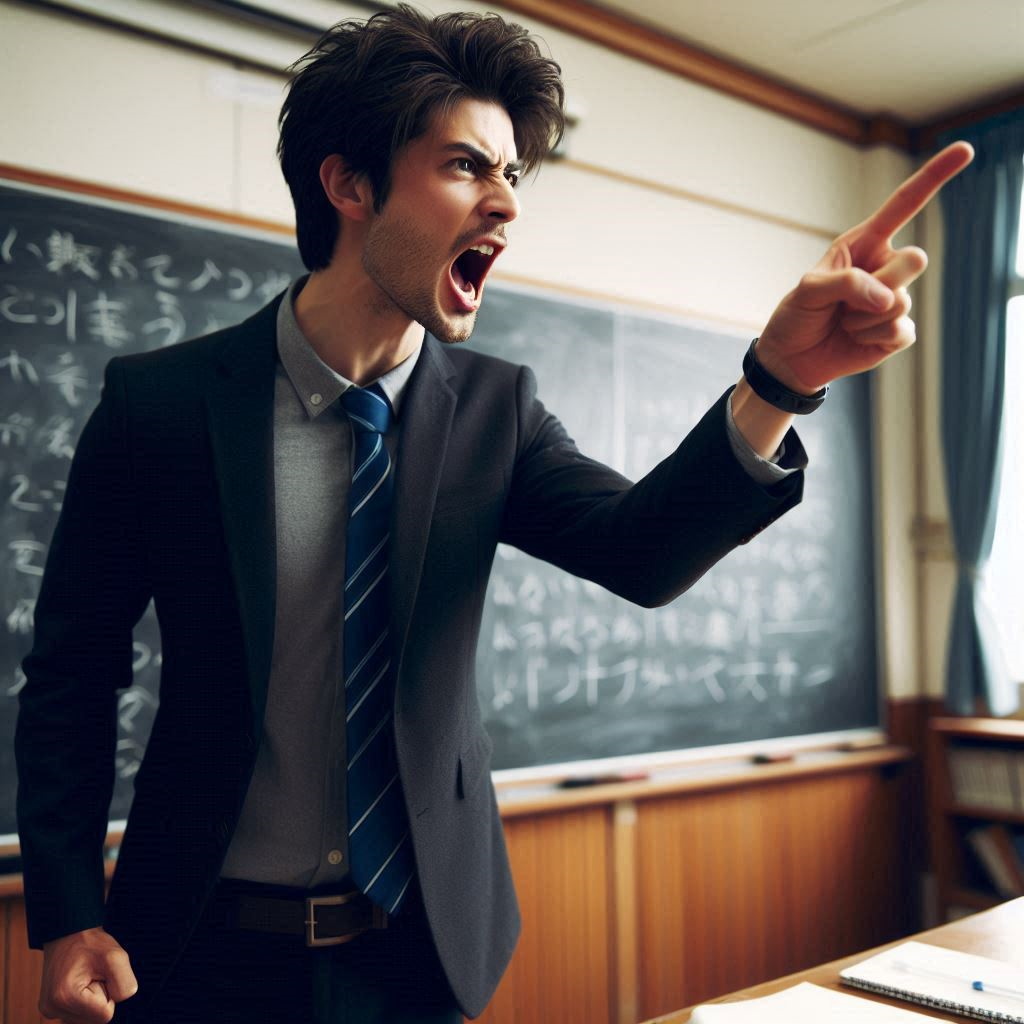

自分が60歳を待たずに退職した理由について語りたい。まず、自分が教員になった時に描いていた自分の教員像である。誰でも若い青年期は老年期よりも理想に燃えているものであろう。自分の年代は、小学生中学年の時には、水谷豊が小学3年生の担任「熱中時代」、高学年から中学生にかけては武田鉄矢主演の「3年B組金八先生」シリーズ、高校時代には山下真司主演の伏見工業ラグビー部を舞台とした「スクールウォーズ」といった高視聴率のドラマが放送され、自分が生徒として生活している同じ年齢の学校の舞台で、いわゆる熱血教師が理想の教師として語られていた時代に青春時代を過ごしている。今考えると、当然、この影響を自分も色濃く受けていたと思う。特に校内暴力とヤンキー(不良)が全盛の時代であり、自分の理想の教師像は、生徒と本気で向き合い、対峙し、時に愛情を持って叱咤激励(あえてこの言葉にしておく)するというものだった。自分は、自分なりにこの理想を追い求めて特に若い20代、30代の時は学級担任として、生徒指導担当として、部活動顧問として精いっぱいやってきて、日々大変だったがそれなりに充実していた。

中年期の教員生活

しかし、40代中盤くらい、いわゆる中年とよばれる年代に入ってくると最初の自分の教師像からは変化が求められるようになってくる。その時はわからなかったが、若い先生には若さの特権みたいなものがあって、青年期は生徒に対して若さとパワーで「俺についてこい」的な指導で生徒もそれなりについてくるところもあるが、中年期の教員がそのままそのやり方でやっても生徒がついてこなくなってくるのだ。さらには自分よりも若い先生と学年を組み、学年主任のようなミドルリーダーの役割も持たざるを得なくなった。それまでは自分が年齢的に一番下で、少し無茶なことや突っ走りすぎても先輩の先生がその後始末やフォローをしてくれていたことに気づく。逆にいつの間にか自分が周りの先生の指導をフォローする側になっていて,自分はもう「若手」ではないということに気づき始め、若い時と同じスタンスでの生徒の指導はできなくなってくる。この時点で、最初の教師像とは少し違いが出てくるのだと思うが、学年主任として学年生徒全体に責任を持ったり、学年の教師集団をチームとして機能させたり(中学校は学年体制で動くことが多い)と今までとは違う責任が出てくる部分もあり、それはそれで自分にとっては新たな経験であり、日々精いっぱいに仕事をすることになる。自分はこの時期に教務主任もやることになったのだが、比較的、教務主任は平の教員のリーダーではあるが裏方の仕事が多い。またこの時期は教育委員会に行ったり、管理職への道を進む時でもある。

老年期の教師像が描けない

自分は教員になった時期も遅かったし、管理職になる自分の姿というのを想像することができなかったので、平の教員のまま生徒と向き合うことを選んだのだが、管理職にならない平の教員の問題はここからなのである。平の教員も50代になり、体力、気力が衰えてきた老年期を迎えたところでどう生徒と向き合うのか。もともと50代の老年期の教員像を若い時に想像できていなかった。またそれを体現している50代の男性の先輩の先生もいなかったし、50代のシニアの教員が奮闘するドラマもなかった。(多分、ドラマにならない)これは自分だけの問題かもしれないが、50代の平の教員が自分の教師としてのドラマをどう描いていくか、とても難しかったのである。

50代後半に入っても、自分はずっと学級担任をしながら、校務分掌では生徒指導主事や学年主任、部活動の主顧問をやり続けていたので、部活動の朝練習から始まって、学級、授業、生徒指導、放課後の部活動や会議と一日が息つく暇もなく流れていく。やっていること、やらねばいけないことは30代の時と何も変わらない。毎日、生徒の最終下校後、ようやく職員室の椅子に座ることができるとしばらく立ち上がれないという状態であった。若い時はこれでもなんとかなるが、年々衰えていく気力、体力の中でこれはこれでなかなか大変であった。教員の仕事って結構体力勝負なのである。しかも時代の流れで昔よりも気を遣うことが多い。これがずっと続いていくと思うと・・・。

話は長くなるのでまた「教員の早期退職の話③」に続きます・・・。