八景島は、昨年自分が学年主任として校外学習を行ったところでもありよく知っている。ちなみにこのブログのHPの扉の写真は昨年の夏に八景島シーパラダイスを下見したときに撮ったものである。校外学習や修学旅行などの下見は実地踏査ともよばれ、かつては上から必ず行けと指示されていた。毎年同じところに行っているようなところだと状況はよく分かっているので、下見の必要はないと思う時でも、行かねばならなかったのである。この下見の費用は、出張扱いで学校から旅費を出してもらうのが基本的な考え方になっている。しかし、この出張旅費が近年の市町村の財政難によって毎年減額されており、教職員が必ず行かなくてはならない研修や会議の費用で使い果たしてしまう為、下見の費用は出せなくなっている市町村がある。その場合、昔と違い、いつのまにか上からは、下見に必ずしも行かなくてもよいというように変化した。しかし、こう言われても行ったこともない場所である場合、何百人も行動する旅行で、下見せずに計画を立てたり、当日引率するというのはまともな教員であれば普通不安になるので、結局、自腹で個人的に行ったり、学年旅行を兼ねてみんなで行ったりするということになる。(ちなみに去年の自分の場合もそう)こういう公私混同で、教員の気持ちで個人の持ち出しになっていることって他にも意外にあるのだ。優秀な人材に教師になってもらうためにはこういうところも改善すべき点だと考える。納税者のみなさんがこういう生徒の安全に関わる費用を削った方がいいと考えているとは思えないのですが・・・。

<校外学習の実地踏査で確認すること>

・危険な場所はないか確認し、危険なところで安全確認をするための教員の人員の配置を検討する。

・全体の集合場所や移動経路の確認。

・バスを使用する場合、実際に車で現地まで移動し、渋滞の状況やどれくらいの時間がかかるのか確認し、実施計画をたてる材料にする。

・クラスごとにとる集合写真の撮影場所をどこにするか検討する。

・弁当持参の場合、昼食をとる場所をどうするか確認、交渉する(雨天の時も想定して)

・班別行動や自由行動の場合、生徒が多く行く場所や施設を確認する。事前に生徒が班別行動計画をたてる 際、教員がアドバイスをしたり、支援することが必要になるので。

・班別行動や自由行動の場合、教員が待機する本部や具合の悪い生徒が出た場合に養護教諭が対応できる場所を確認、検討する。

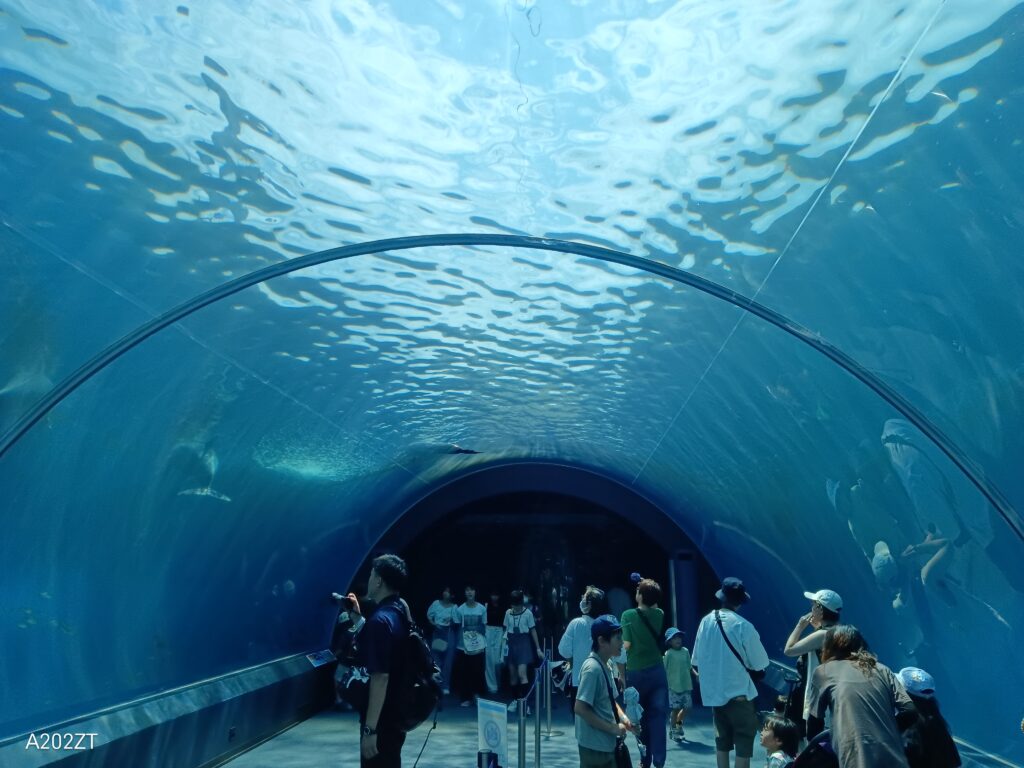

・校外学習のオリエンテーションや事前学習で使用するための現地の写真を撮影する。

(宿泊を伴う場合)

・宿泊する施設の風呂場の広さやシャワーの数を確認し、入浴の計画を立てる。

・トイレも個室や便器の数の確認。

・実際の建物の構造を見て、消灯後の部屋の見回りや指導の計画を立てる。

・全体が集まれる場所や班長会を行う場所の広さ等を確認する。

・ドライヤーの設置状況を確認し、一部屋でいくつドライヤーが使えるかを確認。(浴場で髪を乾かす時間はとれないのが普通)

・ゴミの処理や捨て方の確認。水筒の給茶の方法の確認。荷物を宅配便で家のおくりたい場合の方法の確認。

・酒類の自動販売機の確認。あった場合は、停止できるかの交渉。

・レクを行う際の設備や場所の確認

個人の旅行とは違い、ざっと思い出しただけでこれだけ教員側は考えたり行わなくてはならないことがあるのです。毎年、同じ場所に行っているならいいのですが、初めての場所の場合は、実際に見ることなしに実施するのは難しいのです・・・。